Aufklärung und Unterweisung

Brandschutz und Nachhaltigkeit in Einklang bringen

Text: Dipl.-Ing. Axel Haas | Foto (Header): © Bild: FrankBoston stock.adobe.com

Nicht nur die Bau- und Immobilienwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: Mit dem Green Deal will Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden und gleichzeitig das Wachstum ankurbeln. Herzstück des Green Deals ist das EU-Klimagesetz, das das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 verbindlich festlegt und das EU-Klimaziel für 2030 auf mindestens 55 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990 erhöht. Was – wie so oft in der Klimadebatte – abstrakt wirkt, hat vor allem auf Unternehmen, Gewerbetreibende, professionelle Immobilienbestandshalter und die öffentliche Hand massive Auswirkungen. Spätestens beim Neubau oder der Sanierung und dem Umbau von Gebäuden betrifft der Green Deal auch den Brandschutz.

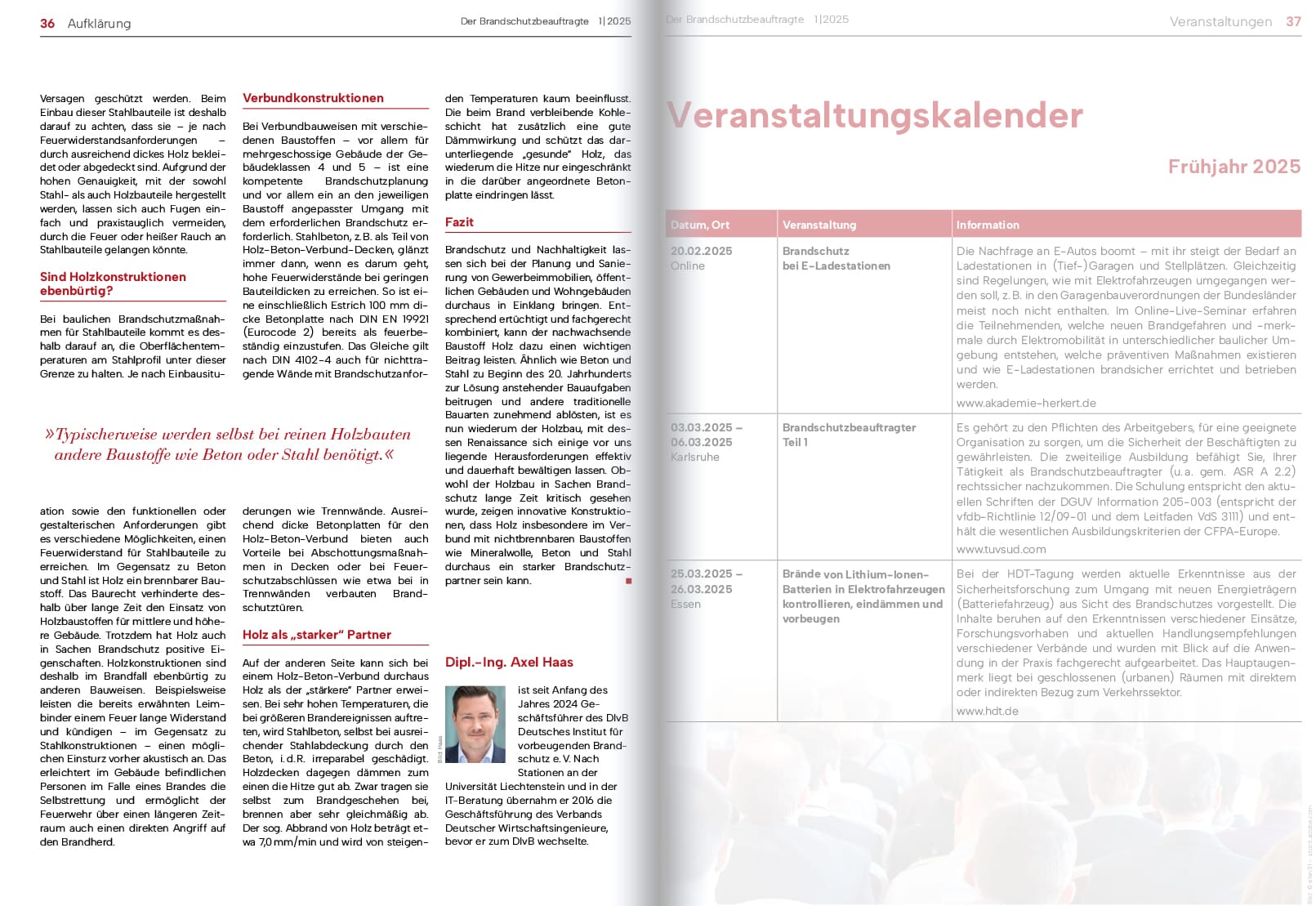

Auszug aus:

Der Brandschutzbeauftragte

Ausgabe Februar 2025

Jetzt Leser/-in werden

INHALTE DES BEITRAGS

Gebäudesektor emittiert 40 %

Recycling zur Rohstoffschonung

Baustoffe klimaschonender produzieren

Grünen Wasserstoff einsetzen

Holz, ein nachwachsender Baustoff

Gesetzliche Brandschutzregeln für den Holzbau

Ergänzende Vorschriften und Bestimmungen

Die wichtigsten Regelungen

Brandschutz im Holzbau

Brandschutz für Beton, Stahl und Holz

Bauteile und Verbindungsmittel mit Holz schützen

Sind Holzkonstruktionen ebenbürtig?

Verbundkonstruktionen

Holz als „starker“ Partner

Fazit

Aus der Kombination der vom Europaparlament mit den vom Deutschen Bundestag beschlossenen nationalen Klimazielen ergeben sich unabweisbare Konsequenzen, die nicht nur privaten Bauherren, sondern vor allem Besitzern und Betreibern von gewerblichen Immobilien in ihrer Tragweite oftmals nicht klar sind: In absehbarer Zeit werden bestimmte Rohstoffe nur noch begrenzt oder gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Um Bauvorhaben in Hoch- und Tiefbau auch künftig erfolgreich umsetzen zu können, müssen Bau und Betrieb von Immobilien nachhaltiger werden. Planer und Architekten sind aufgefordert, auch den Aspekt des Rückbaus von vornherein in ihre Entwürfe einzubeziehen. Gleichzeitig müssen sie die Anforderungen an die Sicherheit von Gebäuden weiterhin angemessen berücksichtigen – z. B. beim Brandschutz.

Gebäudesektor emittiert 40 %

Auch produzierende Betriebe, Gewerbetreibende, Immobilieninvestoren, kleine und große Bestandshalter sowie die öffentliche Hand müssen umdenken. Je schneller sie dies tun, desto besser kann die Bau- und Immobilienbranche auf die knapper werdenden Ressourcen und steigende Entsorgungskosten reagieren. Rund 30 % aller in Deutschland freigesetzten Treibhausgase stammen laut dem Umweltbundesamt aus der Errichtung und Nutzung von Hochbauten – also von Gebäuden. Auf dem Weg zur Klimaneutralität kommt der energetischen Ertüchtigung und Sanierung durch Technologien in den Bereichen Energieeffizienz, Gebäudedämmung, Wärmerückgewinnung, erneuerbare Energien wie Wärmepumpen und Photovoltaik daher eine zentrale Bedeutung zu: Eine energetische Optimierung des Gebäudebestands ist unausweichlich, um den Einfluss des Betriebs und des eventuellen späteren Rückbaus von Gebäuden auf die Höhe der Treibhausgasemissionen zu verringern.

Recycling zur Rohstoffschonung

Ein weiterer wichtiger Ansatz zu mehr Nachhaltigkeit ist der verstärkte Einstieg in eine zirkuläre Wertschöpfung. Allein die Herstellung von Baustoffen zur Errichtung oder Modernisierung von Gebäuden setzt ungefähr 8 % der deutschen Treibhausgasemissionen frei. Dies entspricht ungefähr den Kohlendioxidemissionen (CO2-Emissionen) des jährlichen deutschen Flugverkehrs. Im Jahr fallen in Deutschland gut 200 Mio. Tonnen Bauschutt, Straßenaufbruch, Baustellenabfälle sowie Böden und Steine an, das sind ungefähr 53 % des gesamten Abfallaufkommens. Durch eine effektivere, umweltschonendere und damit nachhaltigere Nutzung von Ressourcen sowie ein konsequentes Recycling der verbauten Materialien können begrenzt verfügbare Rohstoffe gespart und nach ihrer Nutzung wieder als vollwertige Sekundärrohstoffe aufbereitet und eingesetzt werden.

Baustoffe klimaschonender produzieren

In dieser Hinsicht bedeutet ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Bauen nicht nur den Einsatz neuartiger und wiederverwertbarer Baumaterialien, wie beispielsweise recycelbarem Beton, sondern auch eine bewusste Entscheidung zugunsten regional verfügbarer Materialien und das Vermeiden hoher Transportkosten. Schließlich spielen auch diese Faktoren eine Rolle bei der Dekarbonisierung der beim Bau und Sanierung von Gebäuden eingesetzten Materialien und Baustoffe. So gehört z. B. die Zementindustrie mit einem Ausstoß von weltweit rund 2,8 Gigatonnen zu den größten CO2-Emittenten. Die deutsche Zementindustrie hat zwar einen Plan vorgestellt, wie sie bis 2050 klimaneutral werden kann. Dieser enthält allerdings unter anderem die Abscheidung und Weiterverarbeitung oder Speicherung von CO2. Zumindest die unterirdische Speicherung ist in Deutschland sehr umstritten und gegenwärtig faktisch nicht umsetzbar.

» Als nachteilig gilt, dass Holzfassaden Pflege benötigen sowie generell schwierigere Schallschutz-, Feuchtigkeits- und Brandschutzeigenschaften aufweisen.«

Grünen Wasserstoff einsetzen

Ein weiterer wichtiger Baustoff, der ebenfalls sehr energieintensiv hergestellt wird, ist Stahl. Pro Tonne werden bei der Produktion rund 1,5 t CO2 freigesetzt. Unterstützt durch staatliche Zuschüsse setzt die Branche vor allem darauf, die bislang verwendete Steinkohle durch sog. „grünen Wasserstoff“ zu ersetzen. Da dieser unter Einsatz erneuerbarer Energien erzeugt wird, entstünde bei der Stahlproduktion künftig kaum noch CO2. Doch auch hier gilt es, noch etliche Hürden zu überwinden: Die Verfahren befinden sich noch im Entwicklungsstadium. Zudem sind derzeit weder die dafür erforderlichen großen Mengen grünen Wasserstoffs verfügbar noch ist dessen Herstellung und Bereitstellung in Deutschland auch nur zu annähernd wettbewerbsfähigen Preisen möglich.

Holz, ein nachwachsender Baustoff

Da die Verwendung traditioneller Baustoffe wie Stahl und Zement unter dem Aspekt der Klimaneutralität gegenwärtig (noch) nicht den Anforderungen entspricht, wenden sich nachhaltig orientierte Bauherren in den zurückliegenden Jahren zunehmend dem Baustoff Holz zu. Dabei werden verschiedene Bauweisen wie etwa Blockbau, Fachwerk oder die Rahmenbauweise unterschieden. Holz besitzt spezifische Vor- und Nachteile, die in den einzelnen Bauweisen unterschiedlich stark zum Tragen kommen. Als generelle Vorteile gelten, dass Holz ein nachwachsender Rohstoff ist und regional bezogen werden kann. 1 m³ Holz speichert zudem etwa 1,0 t CO2, die der Baum während seines Wachstums als Holzbestandteil in Form von Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O) eingelagert hat. Zudem besitzt Holz gute Dämmeigenschaften, ist auf der Baustelle leicht zu verarbeiten und sehr flexibel einsetzbar. Es kann sowohl als Konstruktionsvollholz als auch im Fassadenbau eingesetzt werden. Als nachteilig gilt, dass Holzfassaden Pflege benötigen sowie generell schwierigere Schallschutz-, Feuchtigkeits- und Brandschutzeigenschaften aufweisen.

Gesetzliche Brandschutzregeln für den Holzbau

Was ist beim Holzbau grundsätzlich zu beachten? Baurecht ist Landesrecht. Daher ist der bauliche Brandschutz bei ein- und mehrgeschossigen Holzbauten grundsätzlich in der Musterbauordnung (MBO) vorgegeben. Diese dient als Vorlage für die in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Gesetzgebung durch die Landesbauordnungen (LBOs). Aufgrund länderspezifischer Abweichungen müssen sich Brandschutzplaner und Errichter an die rechtlich bindenden Regelungen der LBO des Landes halten, in dem das Baugrundstück liegt. Unterschiede gibt es z. B. bei der Forderung der Kapselung (Bekleidung) von Holzbauteilen und somit der Notwendigkeit einer Anwendung der Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolz-BauRL).

Ergänzende Vorschriften und Bestimmungen

Darüber hinaus konkretisiert die Muster- Verwaltungsvorschrift „Technische Baubestimmungen“ (MVV TB) die allgemeinen Anforderungen der LBOs an bauliche Anlagen und Bauprodukte. Sie enthält technische Regelungen für die Planung, Bemessung und Ausführung von Bauwerken und die Verwendung von Bauprodukten. Wie im Verhältnis zwischen MBO und LBOs dient die MVV TB als Vorlage für die „Technischen Baubestimmungen“ der einzelnen Bundesländer. Ergänzt werden diese baurechtlichen Bestimmungen durch die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL). Sie definiert die Planung und konstruktive Ausführung von mehrgeschossigen Holzbauten, deren tragende, aussteifende oder Raum abschließende Bauteile „hochfeuerhemmend“ (Gebäudeklasse 4: Höhe zwischen 7,0 und 13 m, maximal 400 m² pro Nutzungseinheit) bzw. „feuerbeständig“ (Gebäudeklasse 5: alle anderen Gebäude – auch unterirdische – mit einer Höhe von über 13 m, Nutzungseinheiten auch größer als 400 m²) sein müssen. Sie trat 2021 in Kraft und wurde im selben Jahr auch in die MVV TB übernommen. Da die MHolzBauRL noch nicht in allen Bundesländern in Landesrecht umgesetzt wurde, muss dies im Zuge eines Bauantrags vorab geprüft werden.

Die wichtigsten Regelungen

Aus der Vielzahl der genannten Rechtsgrundlagen im Holzbau ergeben sich für die Praxis eine Reihe von Regelungen, die für die Brandschutzplanung von Gebäuden in Holzbauweise zu beachten sind. Zu den wichtigsten Regelungen zählen die folgenden: Im Holzbau müssen Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einem Schmelzpunkt von mehr als 1.000 °C verwendet werden. In der Regel wird dafür Glaswolle oder die noch temperaturbeständigere Steinwolle verwendet. Dämmstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe erreichen diese Anforderungen nicht. Dämmende Brandschutzbekleidungen müssen eine Entzündung der tragenden Bauteile aus Holz während eines Zeitraums von mindestens 60 min verhindern. Sie müssen allseitig und durchgängig aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und sind mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen auszubilden. Dies gilt auch für Kabel- und Rohrdurchführungen, z. B. bei der Herstellung von Öffnungen für Einbauten wie Fenster, Türen, Verteiler und Lampenkästen oder Durchführungen.

Brandschutz im Holzbau

Novellierungen im Bauordnungsrecht, die auf aktuellen Forschungsergebnissen beruhen, zeigen, dass auch durch Holzbau ein ausreichender Brandschutz erreicht werden kann. Dort wo Holz wirtschaftlich, technisch oder baurechtlich an seine Grenzen stößt, können Verbundkonstruktionen mit anderen Baustoffen die Lösung sein. Typischerweise werden selbst bei reinen Holzbauten andere Baustoffe wie Beton oder Stahl benötigt. Erdberührte Bauteile – insbesondere Kellergeschosse oder Tiefgaragen, bleiben eine Domäne des Stahlbetonbaus. In vielen Fällen wird die Holzkonstruktion auch auf einen erdgeschossigen Sockel aus Stahlbeton aufgesetzt. Weitere Einsatzgebiete für Stahlbeton sind Brandwände oder Wände von Treppenhäusern, eine Bauweise, die in vielen Fällen sowohl der Aussteifung der Tragwerkskonstruktion als auch dem Brandschutz und der Darstellung der baurechtlich geforderten Rettungswege dient.

Brandschutz für Beton, Stahl und Holz

Stahl kommt häufig dann zum Einsatz, wenn es gilt, mit wenig Material und Bauteilhöhe große Spannweiten zu überbrücken. Die Anforderung an flexible Grundrissgestaltung, reduzierte Möglichkeit der Lastabtragung – z. B. bei Dachgeschossausoder – aufbauten – können dafür die Gründe sein. Während der vorbeugende Brandschutz bei Stahlbeton – aufgrund des hohen Feuerwiderstands und der Nichtbrennbarkeit – kaum Probleme bereitet, sind Stahlbauteile im Brandfall gesondert zu betrachten. Der Baustoff ist anorganisch und wird ohne besonderen Nachweis als nichtbrennbar eingestuft. Allerdings verlieren Bauteile aus Stahl bei extremer Erwärmung ab ca. 500 °C ihre Tragfähigkeit. Bei einem Vollbrand wird diese Temperaturgrenze bereits nach wenigen Minuten erreicht. Unter anderem aus diesem Grund werden bei der tragenden Konstruktion von Hallendächern oft wesentlich feuerbeständigere Leimbinder eingesetzt.

Bauteile und Verbindungsmittel mit Holz schützen

Daneben ist Stahl auch im Holzbau ein vielseitiges, flexibles und leistungsfähiges Verbindungsmittel. Schrauben, Nägel, Laschen, Klammern, Anker, Bänder oder Stäbe ersetzen seit Jahrzehnten zimmermannsmäßig Holzverbindungen. Auch können die erwähnten Bauteile und Verbindungsmittel aus Stahl durch Holz gut vor hohen Temperaturen und somit vor einem Versagen geschützt werden. Beim Einbau dieser Stahlbauteile ist deshalb darauf zu achten, dass sie – je nach Feuerwiderstandsanforderungen – durch ausreichend dickes Holz bekleidet oder abgedeckt sind. Aufgrund der hohen Genauigkeit, mit der sowohl Stahl- als auch Holzbauteile hergestellt werden, lassen sich auch Fugen einfach und praxistauglich vermeiden, durch die Feuer oder heißer Rauch an Stahlbauteile gelangen könnte.

Sind Holzkonstruktionen ebenbürtig?

Bei baulichen Brandschutzmaßnahmen für Stahlbauteile kommt es deshalb darauf an, die Oberflächentemperaturen am Stahlprofil unter dieser Grenze zu halten. Je nach Einbausituation sowie den funktionellen oder gestalterischen Anforderungen gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Feuerwiderstand für Stahlbauteile zu erreichen. Im Gegensatz zu Beton und Stahl ist Holz ein brennbarer Baustoff. Das Baurecht verhinderte deshalb über lange Zeit den Einsatz von Holzbaustoffen für mittlere und höhere Gebäude. Trotzdem hat Holz auch in Sachen Brandschutz positive Eigenschaften. Holzkonstruktionen sind deshalb im Brandfall ebenbürtig zu anderen Bauweisen. Beispielsweise leisten die bereits erwähnten Leimbinder einem Feuer lange Widerstand und kündigen – im Gegensatz zu Stahlkonstruktionen – einen möglichen Einsturz vorher akustisch an. Das erleichtert im Gebäude befindlichen Personen im Falle eines Brandes die Selbstrettung und ermöglicht der Feuerwehr über einen längeren Zeitraum auch einen direkten Angriff auf den Brandherd.

Verbundkonstruktionen

Bei Verbundbauweisen mit verschiedenen Baustoffen – vor allem für mehrgeschossige Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 – ist eine kompetente Brandschutzplanung und vor allem ein an den jeweiligen Baustoff angepasster Umgang mit dem erforderlichen Brandschutz erforderlich. Stahlbeton, z. B. als Teil von Holz-Beton-Verbund-Decken, glänzt immer dann, wenn es darum geht, hohe Feuerwiderstände bei geringen Bauteildicken zu erreichen. So ist eine einschließlich Estrich 100 mm dicke Betonplatte nach DIN EN 19921 (Eurocode 2) bereits als feuerbeständig einzustufen. Das Gleiche gilt nach DIN 4102-4 auch für nichttragende Wände mit Brandschutzanforderungen wie Trennwände. Ausreichend dicke Betonplatten für den Holz-Beton-Verbund bieten auch Vorteile bei Abschottungsmaßnahmen in Decken oder bei Feuerschutzabschlüssen wie etwa bei in Trennwänden verbauten Brandschutztüren.

» Typischerweise werden selbst bei reinen Holzbauten andere Baustoffe wie Beton oder Stahl benötigt.«

Holz als „starker“ Partner

Auf der anderen Seite kann sich bei einem Holz-Beton-Verbund durchaus Holz als der „stärkere“ Partner erweisen. Bei sehr hohen Temperaturen, die bei größeren Brandereignissen auftreten, wird Stahlbeton, selbst bei ausreichender Stahlabdeckung durch den Beton, i. d. R. irreparabel geschädigt. Holzdecken dagegen dämmen zum einen die Hitze gut ab. Zwar tragen sie selbst zum Brandgeschehen bei, brennen aber sehr gleichmäßig ab. Der sog. Abbrand von Holz beträgt etwa 7,0 mm/min und wird von steigenden Temperaturen kaum beeinflusst. Die beim Brand verbleibende Kohleschicht hat zusätzlich eine gute Dämmwirkung und schützt das darunterliegende „gesunde“ Holz, das wiederum die Hitze nur eingeschränkt in die darüber angeordnete Betonplatte eindringen lässt.

Fazit

Brandschutz und Nachhaltigkeit lassen sich bei der Planung und Sanierung von Gewerbeimmobilien, öffentlichen Gebäuden und Wohngebäuden durchaus in Einklang bringen. Entsprechend ertüchtigt und fachgerecht kombiniert, kann der nachwachsende Baustoff Holz dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Ähnlich wie Beton und Stahl zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Lösung anstehender Bauaufgaben beitrugen und andere traditionelle Bauarten zunehmend ablösten, ist es nun wiederum der Holzbau, mit dessen Renaissance sich einige vor uns liegende Herausforderungen effektiv und dauerhaft bewältigen lassen. Obwohl der Holzbau in Sachen Brandschutz lange Zeit kritisch gesehen wurde, zeigen innovative Konstruktionen, dass Holz insbesondere im Verbund mit nichtbrennbaren Baustoffen wie Mineralwolle, Beton und Stahl durchaus ein starker Brandschutzpartner sein kann.

Der Autor

Dipl.-Ing. Axel Haas ist seit Anfang des Jahres 2024 Geschäftsführer des DIvB Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz e. V. Nach Stationen an der Universität Liechtenstein und in der IT-Beratung übernahm er 2016 die Geschäftsführung des Verbands Deutscher Wirtschaftsingenieure, bevor er zum DIvB wechselte.